0111月17日,在上海華山路,達芬奇將開設一家新店,地上四層,地下一層

從7月到11月,上海工商部門未能查實達芬奇造假,達芬奇上市計劃已流產,數十消費者起訴申請被擱置。一場維權大戰不了了之。

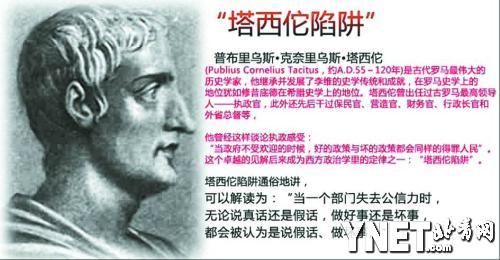

塔西佗是古羅馬偉大的歷史學家,曾出任過古羅馬最高領導人——執政官,他曾經這樣談論執政感受:“當政府不受歡迎的時候,好的政策與壞的政策都會同樣得罪人民”。這個卓越的見解后來被引申為,當一個人,一個組織不受歡迎時,無論說好話還是說壞話都沒有人相信;無論做壞事還是做好事都受到質疑。這就是西方著名的“塔西佗陷阱”。

8月31日,上海市工商局向外界通報了對達芬奇家居公司涉嫌原產地造假的初查結論:達芬奇部分家具質量不合格,存在不規范行為。讓人費解的是,最受人關注的達芬奇家具原產地造假的問題,竟然在調查結果中“只字未提”;換句話說,你可以認為,達芬奇家具產地造假并無其事。

是工商部門被達芬奇“公關”了嗎?按達芬奇上海旗艦店的銷售主任苗剛的說法:風口浪尖上,誰還敢去搞關系啊!就算企業敢搞,監管部門也不敢搭理你啊!

■達芬奇自證清白遭媒體“屏蔽”

本報記者對達芬奇事件進行了為期兩個月的追蹤采訪,在8月18日刊發了首篇調查《達芬奇,誰能破解產地亂碼?》之后,再次來到上海暗訪。

據上海達芬奇旗艦店銷售主任苗剛介紹,央視《達芬奇天價家具被指造假,洋品牌實為作坊貨》播出后,達芬奇陷入了空前的輿論圍攻:所有媒體,甚至包括達芬奇給予廣告投入的媒介,都拒絕刊發公司就造假一事進行的辯解。雙方的分歧在于:媒體要求達芬奇接受采訪,但怎么寫“我說了算”;而達芬奇要求把自己的文稿全文照登、不能刪改。

達芬奇的強硬,源于公司CEO潘莊秀華這樣的認知:多數媒體是以認定達芬奇造假屬實為前提來采訪的,他們不愿意成為達芬奇“自證清白”的工具,無論你怎樣辯白,媒體依然要把你描繪成造假的魔鬼。媒體甚至對達芬奇“花廣告費買版面刊發文稿”的提議都置之不理。

據苗剛透露,當時唯一對潘莊秀華做專訪的四川一家報紙,就未能對潘女士的回答如實表述,最后見報的報道并非受訪者原意。

達芬奇不得不通過公司網站進行表白。他們公布了一份長達62頁的解釋說明。然而沒有料到,很快竟有人用技術手段把文章屏蔽掉了。

最后,達芬奇寄望于法律。記者在采訪達芬奇和律師雙方時,發現了一個有意思的現象:律師更傾向于調解,反倒是達芬奇巴不得消費者前來打官司。

達芬奇掉進了“塔西佗陷阱”。

■關注的人們錯失了三次求證機會

記者深入調查后發現,本來關注達芬奇事件的人們是有三次機會獲得真相的;但是在普遍認為達芬奇造假的氛圍中,這些機會被人為地排除掉了。

第一個機會是,廣東東莞長豐公司計劃召開新聞發布會,但不幸,它“被夭折”。

在最初的電視節目中,“造假廠家——長豐公司總經理”彭杰稱,他們生產的這些家具在交付給達芬奇公司之后,達芬奇公司將這些家具從深圳口岸出港,運往意大利,再從意大利運回上海,從上海報關進港,于是這些家具就有了全套的進口手續,成為達芬奇公司所說的100%意大利原裝的“國際超級品牌”家具。

這個“總經理”,后來證實只是一個負責設計的中層主管,他和另一財務人員的說法,將達芬奇推進了“黃河”,由于其特殊的身份、他們所出具的與達芬奇數千萬元的賬目往來及一年約五千萬元的合作訂單等,無疑成了達芬奇產地造假的最有力的證明。

然而當長豐的法人代表要召開新聞發布會澄清這些都不是事實時,囿于當時一邊倒的輿論形勢,發布會被當地有關方面制止了,后來節目中的證人也消失了。據說倒是當地的稅務部門忙活了半天,因為如果長豐真有這筆五千萬元訂單,他們可以多收多少稅呀!而核查結果是不能證實。

此后不久,東莞市工商局的調查也顯示,在長豐公司現場未發現“達芬奇”系列產品,未發現能證明長豐公司與達芬奇存有業務往來的合同、發票以及銀行單據。

然而,沒有媒體愿意去追問這是“為什么”?

第二個機會是,曾有專業人士、學者提出質疑,但是遭到拍磚。

最早對造假定論發出質疑的是梅新育的文章《“達芬奇”究竟錯在哪里》。作為商務部精通法律的專家,他提出僅憑“一日游”后標注“意大利原產”的“事實”并不能直接得出原產地造假的結論,“國內生產出口然后復進口,這種現象其實也很正常。在加工貿易模式下,索愛手機、iPad平板電腦等洋品牌產品,都是在中國大陸的工廠里完成最終組裝的。”

因此,在他看來,達芬奇犯的只是“錯誤”。它有可能“涉嫌”的,無外乎以下幾種:涉嫌虛假宣傳、交貨不符合合同、甲醛超標等。

在梅新育之后,中國家具協會理事長朱長嶺也對前來采訪的記者說,“大家的質疑存在常識問題,其實,國際品牌可以有不同的生產地,只要標明產地即可。產品從中國出口,再進口到中國,只要符合法律規定,是可以的。”

很快上述兩人的說法遭遇“炮轟”和“板磚”。今天看來,特別是當上海工商局的調查結論出來以后,梅新育、朱長嶺的意見是站得住腳的。

第三個更直接的機會,是在達芬奇召開的記者說明會上,達芬奇向每個人提供了一份厚厚的資料,包括代理品牌介紹、授權代理證明、部分產品報關單及境外裝箱記錄,特別是生產廠家的原產地確認書等。

可是,沒有人去鉆研這些材料,可能是英文、意大利文太難懂吧!反正,記者們認為這些由達芬奇提供的證據,不必在意。材料之外,發布會上一些極具證明力的相關人物的發言,也被許多媒體“忽略”了。最有代表性的就是卡布麗緹廠家代表的發言,這個意大利人對達芬奇產品提供了“保真”證詞,且自始至終就在發布會現場,但最后只有一家上海媒體對他做了聊聊數句的“獨家報道”。

如果參會記者傾心注意認真核實這些證據,或許能得出比較客觀的結論。但沒有人這樣做。

■媒體人拿到證據了嗎?

達芬奇造假風波后,隨著調查的逐步深入,記者越來越明顯地感到,自始至終,媒體似乎把自己當作法官去判明事實,這從以下兩點上可以證實。

首先,達芬奇起初拿不出原產地證明時,媒體將“不能證真”,直接推導為“足以證偽”。

據業內人士介紹,品牌家具的原產地證明,一般是由產地的行業協會或者商會組織提供,或者蓋章確認。雖然是以協會的名義開出,但它是經過當地政府授權的,因此具有法律效力。需要說明的是,是否每件家具都要佩帶這種“原產地證明”,各國情況不同,行業沒有統一的規定。家具并非像高檔手表或汽車那樣,不管消費者是否需要,都會隨身配有“身份證”,通常的做法是客戶有需求時,才針對性地開具(在達芬奇產地造假事件出來以前,很多國外家具代理人都不太在意這類證明,當然現在他們都學乖了)。由于到原產地開具證明總是需要一段時間的,所以達芬奇一時拿不出證明也是解釋得通的。

但是很多媒體人用律師的法理思維推論:既然你不能提供有充分證明力的東西“證真”,那就必須承擔舉證不能的法律責任,就可以認定為造假。

問題是有些法律問題可以這樣區分責任,辨別證據卻不能推導出“不能證真即是證偽”的結論,當然這種推導更不該是記者的職責所在。

另一個被認為是“原產地造假”的鐵證,就是達芬奇的海關報關單,其中標有起運地為中國某地,抵達地仍為中國某地,而產地卻被標注為“意大利”——媒體認為,這正是達芬奇家具“一日游”后由國產貨鍍金為意大利原產的證據。

這樣的證據本報記者和上海新民晚報周刊記者在跟蹤調查達芬奇造假事件時,都從消費者手中拿到了數份。

如果不經核實、不聽解釋、不去驗證,這確實可以視為達芬奇原產地造假的最有力證據。但上海記者在向達芬奇求解后得知,上述貨物的海關報關單雖然起運地注明的是境內某地,但它們是此前先由意大利進口到國內某地、再從這個地方二次運輸到國內另一地的,并且,達芬奇向他補充提供了此前的產品入境證明。

本報記者就此問題向意大利對外貿易委員會北京辦事處首席代表、中國區總協調官賴世平先生求證時,他也表示,只要達芬奇能拿出此前“第一站”由意大利到中國某地的入關證明,造假的懷疑完全可以排除,因為這種造假不是達芬奇自己可以操作完成的,它需要此前完整翔實的海關報關手續。

■“可憐之人必有可恨之處”

雖然工商部門的調查排除了達芬奇的“原產地造假”,但不可否認的是,這個倒霉蛋,恰恰是它自己,在代理銷售環節上一系列“有意或無意的紕漏”,助推了后來愈演愈烈的造假風波。

杜女士在上海延安西路達芬奇一號展廳看中了一只沙發,銷售人員告訴她,這套沙發是意大利原產,原套是三件,因為被拆單銷售,現在剩下的這只沙發已經不成套了,所以可以以原價三折的特價賣給她。可是后來杜女士在達芬奇公司寄來的商品海關報關單內,發現這個型號的沙發其實有好幾套,她說,她是第一次買達芬奇的家具,以前她買過其他品牌的“洋家具”,人家的銷售非常正規,只要把品名輸入電腦一查,材料構成、產地來源、折扣信息……所有信息標的清清楚楚,一目了然,可達芬奇連自己有多少貨都不清楚,讓人怎么敢再相信他們的信誓旦旦。

尹福泉先生的購物遭遇就更富“戲劇性”了。一次性地付完了近39萬元的沙發款項,他要求當時的銷售人員在銷售合同上寫下“百分百意大利原產”字樣,并承諾“假一罰十”的賠償。風波鬧出來以后,他找到當初的銷售人員,對方卻說:“不要說你沒證據證明沙發不是原產,即使確實是假的,也不可能給你十倍的賠償——因為法律規定的是‘雙倍賠償’,我們得按法律辦事。”尹先生氣憤地告訴記者“這不是耍弄人嗎?”

達芬奇現在也承認,自己在很多環節上存在問題:“以一日游為例,雖然保稅區交易模式沒有違反中國法律,但公司不應僅標注全球采購而不向消費者完整披露這部分家具的原產地信息……”

凡此種種,使得人們有充分理由懷疑,你在這些問題上都不說真話,”原產地“自然也會說假話。

■達芬奇之戰沒有贏家

現在看來,潘莊秀華的冤枉和委屈并非作秀。達芬奇在這起風波中蒙受了巨大的損失。事件發生后其產品銷售一落千丈,下降了80%,幾乎全軍覆沒。更不要說,早已籌備完畢就待年底上市的計劃被無情中止——按相關法律規定,擬上市公司一旦出現重大負面新聞,將中止其上市計劃。難怪達芬奇內部人員向記者哀嘆,公司至少在三年內別再想上市的事。

而另一件同樣讓人沮喪的事情,就是企業聲譽掃地,達芬奇成了造假的代名詞,成為笑柄,而且,無論怎樣辯解都沒有人相信。

達芬奇掉進了“塔西佗陷阱”。

整個進口家具行業也跟著倒霉。達芬奇事件“株連”了許多洋品牌代理同行,央視新聞播出10日后,在全球擁有240家專賣店的法國老牌定制家具品牌羅奇堡趕緊在上海發出聲明,“100%在歐盟生產,主要產地在法國,還包括意大利、葡萄牙等其他歐盟國家”。羅奇堡中國區總經理周宇峰向記者透露:“‘達芬奇事件’發生后,來自新客戶的所有訂單都已停止。”

家具進口商掉進了“塔西佗陷阱”。

比較郁悶的還有工商、質檢、海關、稅務等監管部門,風波之初他們飽受詬病,被認為“失職”、“不作為”,后來他們認真工作,經過五六十天的調查、取證得出了結論,本來這個結論是最權威的,但卻不被廣泛認可,得到的反饋是大量的質疑。

政府監管部門也掉進了“塔西佗陷阱”。

更可悲的還是那些被造假事件“弄夾生了”的消費者。調查結論公布這一天,僅盈科律師事務所代理和接到咨詢的達芬奇消費者人數就接近120人,比此前不久披露的60人的數量增加了一倍,消費者遍及全國很多城市。

眾多客戶在“造假”新聞播出的第二天起,便從全國各地趕往達芬奇上海總部,或詢問究竟、或要求退貨、或索要證據;簡言之,不拿到說法他們不干。據苗剛透露,那幾天公司原有的5臺復印機已經遠遠不能滿足消費者的“證據復印”需求,他們只能臨時借來了7臺復印機做“外援”,加班加點、馬不停蹄地給顧客復印各種證據材料。

一位不愿透露姓名的消費者告訴記者,訴諸法律后,律師為他們做的是“風險代理”:每個人先交納5000元的辦案費用,之后律師為他們從達芬奇每討到一筆賠償金,就從中提成約10%。

此次維權之訟主要是建立在造假產品的侵權索賠上的,一旦掌握達芬奇造假證據,按照《消費者權益保護法》的相關規定,消費者有望獲得所購產品價格一倍的賠償金;而這些委托人的涉案標的,從幾十萬元到千萬元不等,均值也在一百萬元上下。律師有積極性是很自然的。

令他們始料不及的是,不要說加倍賠償,就是立案請求也沒能獲得支持。從8月5日盈科律所將第一起案件訴到上海靜安法院起,包括其后的3起訴訟,在超過了民訴法規定的7天受理期限一個月后,均未獲準立案。律師先前慷慨激昂要為消費者維權,至此成為“無言的結局”;而一頭霧水的消費者,至今也無法確認自己買的家具“是真是假”,當初要打官司的沖動是對是錯。

消費者掉進了“塔西佗陷阱”。律師也掉進了“塔西佗陷阱”。

媒體呢?從7月10日開始的對達芬奇的群起而攻之,到8月31日為上海工商局的調查結果發出寥寥幾百字的消息,在這次虎頭蛇尾的維權大戰中,媒體始終沒有給公眾以認真負責、冷靜公允的印象。一哄而起,一哄而散,吸引了注意,卻無益于真相。今天在風平浪靜之后,假如有機會問問社會對媒體的表現評價如何,結論會是什么呢?不客氣地說,他們收獲的是人們的眼球,他們失去的是公眾的信任。

媒體自己也掉進了“塔西佗陷阱”。

至此,我們看到,在這一波造假門的輿論風潮中,企業的損失自不必說,其他各方也都付出了巨大代價。達芬奇密碼拆解成了一本糊涂賬。只有一點是清晰的:達芬奇、消費者、監管者、律師、媒體,沒有一個是贏家。在這場游戲中,沒有人愿意信任別人,沒有人能得到別人的信任。參與各方之間,人與人之間,明顯都缺乏對信任的熱情。更為嚴重的是,這個事件給公眾心理也帶來了陰影——廠家不能信,監管不足信,媒體不可信。

在一個普遍缺乏誠信的生活環境中,沒有誰能成為贏家。這是悲劇。

是誰掉進了“塔西佗陷阱”?答案:是我們,我們通通都掉進了“塔西佗陷阱”。

說起來,涉案企業、相關行業、監管部門、消費者、媒體似乎都是受害者,無一例外都掉進了一個巨大的塔西佗陷阱,但是,陷阱中的每一方也都要對這個陷阱的產生負有責任,客觀事實常常是這樣教訓我們的。

假如可以有假如:假如達芬奇的信息標注不用“全球采購”涵蓋,假如監管部門對于原產地標注有更科學嚴格的規范、假如消費者不那么迷信洋品牌,假如媒體報道能夠客觀公正探究真相,情況就將完全不同……而現在,我們不得不為此買單——互相不能信任,任何交流、溝通成為不可能。所有的熱鬧之后都是一地雞毛。

達芬奇風波已經成為冷門,我們才看清什么東西漂走成為過眼云煙,什么東西沉淀成為社會成本。也許,通過梳理達芬奇造假門中輿論演進的潮起潮涌,才能令這場曾使很多人受害的“造假門”變得有益。

達芬奇的損失或許是小事,其他各方的損失也是小事——只要我們的代價沒有白費。只要我們能真正認識到,建立一個誠信的社會,對于每一個社會成員都是有益的,都是不可或缺的,只要每一個社會成員都建立起誠信自覺,并且為之而努力,我們的代價就沒有白費。

【最新消息】

上海工商部門復查未結案 達芬奇新店本周開張

“回擊”造假輿論

在“苦等”工商部門對達芬奇涉嫌原產地造假的立案“復查”無果后,11月4日,曾公開征集為達芬奇消費者做維權代理的北京(上海)盈科律所的胡永鑫律師,給達芬奇公司發去一封律師函,希望雙方能就消費者的“善后”問題進行調解。達芬奇公司的態度只是“郵件收到”的禮貌回復。

上海工商部門并未拿出“復查”結論;他們給律師的回答是:案件調查尚在進行中,還未結案。至于何時結案和對外公布,現在不得而知。記者從一位不愿透露姓名的知情律師處得到的情況是,根本就沒有什么“復查”;假使無人追究,這事將這樣“不了了之”。

上海延安西路433號達芬奇旗艦店,負責迎賓的一位女店員告訴記者:對達芬奇的調查已經結束,“駐扎”數周審核證據的工商人員早就撤出。記者在一號店現場看到,曾經斑駁陸離的店堂外立面正在重裝粉刷;11月17日,在華山路,達芬奇將開設一家新店,地上4層、地下1層。

新店的銷售經理向記者坦言,達芬奇不會采取訴訟手段去“反擊”造假輿論;新店在更繁華、更高檔的地段的嶄新亮相,將是一種“有形無聲”的回擊。

從8月初到現在,盈科律所訴至靜安法院的3起案件均未被立案,院方在超過《民事訴訟法》規定的7天的立案期限10倍的時間后,至今既不給予立案也不給出任何說法或回復。數十名達芬奇消費者被一個“懸而未決”的造假新聞“擱”了起來。代理律師胡永鑫對記者說:“就我而言,怎么‘了’掉因不實新聞而起的這個案子,才是目前我最關心的。”